1.2. L'arrêt de la construction des grands ensembles

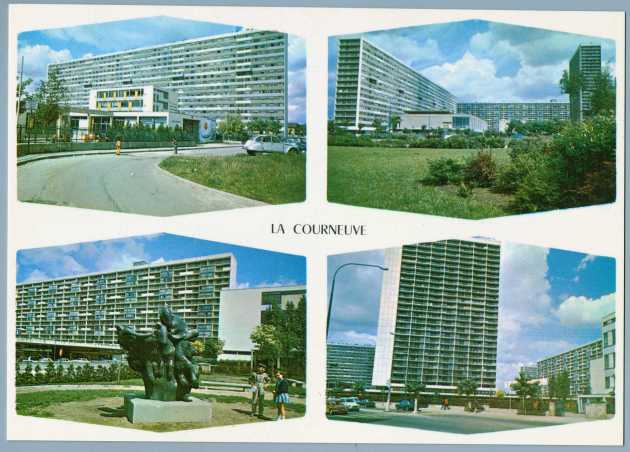

Les responsables politiques s'interrogent sur le type de société urbaine qui s'édifie dans les périphéries : comment donner une âme à ces nouveaux ensembles et recréer une communauté entre des habitants venus de partout ? La dégradation de bâtiments conçus comme provisoires s'ajoute aux critiques.

Olivier Guichard, ministre de l'Équipement, arrête la construction des grands ensembles par la circulaire du 21 mars 1973, qui interdit les opérations les plus massives et tente de mieux insérer les nouvelles constructions dans les villes existantes. L'État réoriente sa politique et ses crédits vers l'aide aux ménages qui veulent accéder à la propriété individuelle de leur pavillon : les banques rentrent sur le marché immobilier et la promotion publique s'effondre à partir de 1976. La loi Barre (1977) privilégie l'aide sélective aux ménages au détriment de l'aide à la pierre, afin de rendre le marché plus fluide et de résoudre la crise naissante des grands ensembles. La conséquence est que les classes moyennes quittent les logements sociaux pour les pavillons en accession à la propriété des communes du périurbain. La loi prévoit aussi une aide aux ménages les plus modestes qui n'accédaient pas auparavant au logement social faute de revenus suffisants et réguliers, avec l'APL, aide personnalisée au logement.

Complément :

Voir le texte de la loi du 3 janvier 1977 en PDF

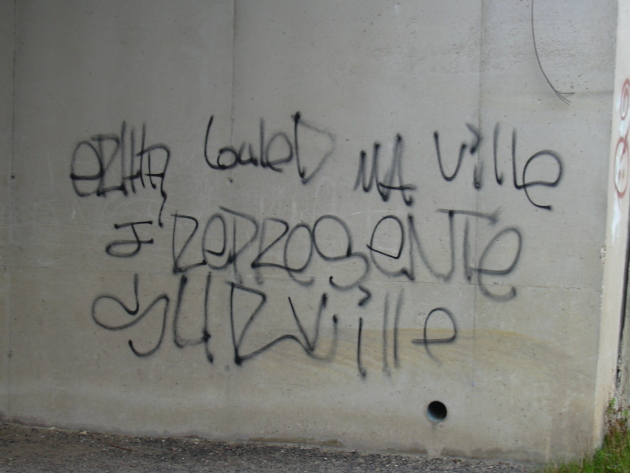

Cette mobilité s'est accrue dans les immeubles HLM logeant en majorité des classes moyennes avec l'arrivée de premiers bénéficiaires de l'APL qui créaient un voisinage inhabituel de familles très nombreuses ou de ménages à faibles ressources. Les départs qui s'ensuivirent eurent pour effet de libérer des logements dans les cités d'habitat social, dont l'image se dégrade.

Voir la publicité “Certains préjugés sur les HLM datent un peu trop...”[3]

Informations[4]

Informations[4]